【この記事で解決できるお悩み】

・発酵食品は体にイイって言われるけど、発酵の仕組みがイマイチわかんない…

・発酵の仕組みやメカニズムをかんたんにおしえて!

この記事では、こんなお悩みを解決します!

栄養満点で吸収率も高い発酵食品。発酵食品は、なぜ体に良いと言われるのでしょうか?

発酵食品が体に良いと言われる理由は、発酵の仕組みにあります。

そこで今回は、発酵の仕組みをわかりやすく大解説!

定番の発酵食品である納豆やヨーグルトがどんな工程を経てできているのか、微生物はどうやって関わっているのかなど、発酵のプロが整理して解説します。

この記事を書いた人:

腸活研究家 長谷川ろみ

発酵食品にハマり、ダイエットなしで12㎏減。痩せたことをきっかけに腸を愛でる生活に目覚める。重度の便秘から解放され、腸活研究家として活動開始。今では発酵ライフ推進協会通信校校長を務め、昔の自分と同じ悩みを持つ方に向けて腸や菌のおもしろさを発信中。詳しくはこちら

発酵を体系的に勉強したくなったら…

発酵ライフ推進協会オンライン校へ

\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/

発酵の仕組み

発酵の仕組みを語る上で、いちばん大事なのは発酵菌の存在です。

発酵菌がいないと発酵食品は絶対に作れません。

発酵をする3大微生物

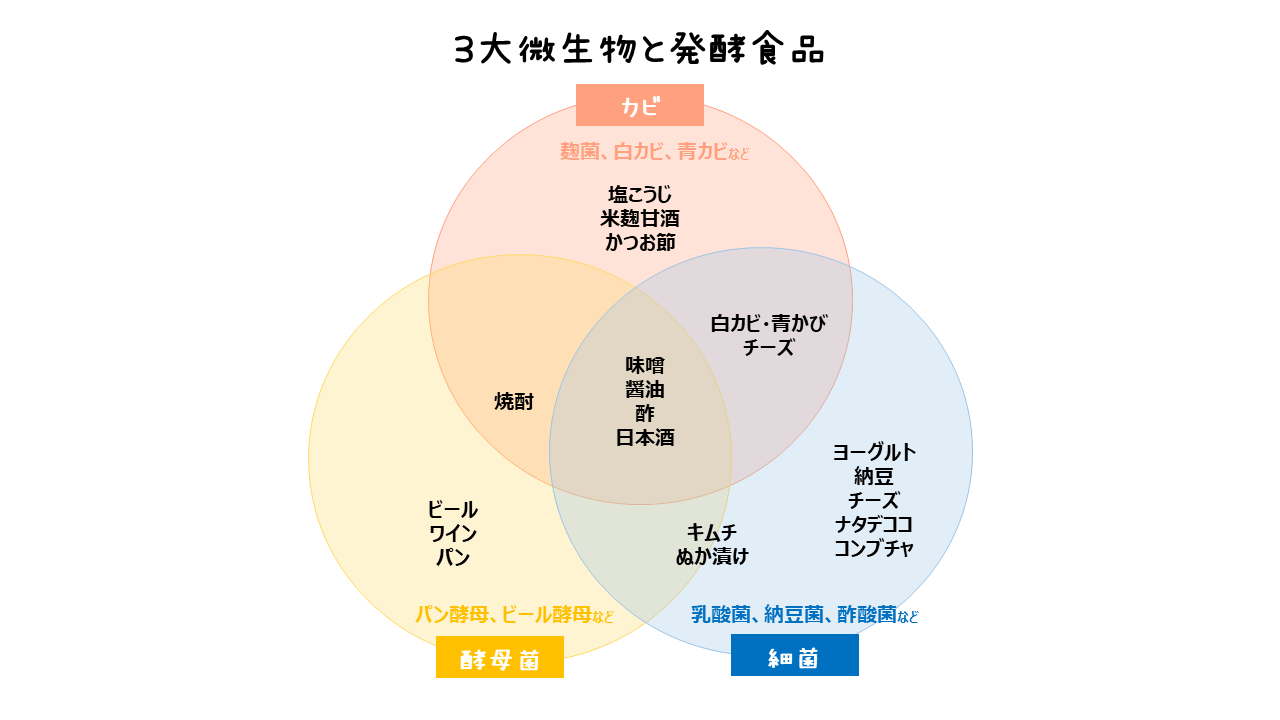

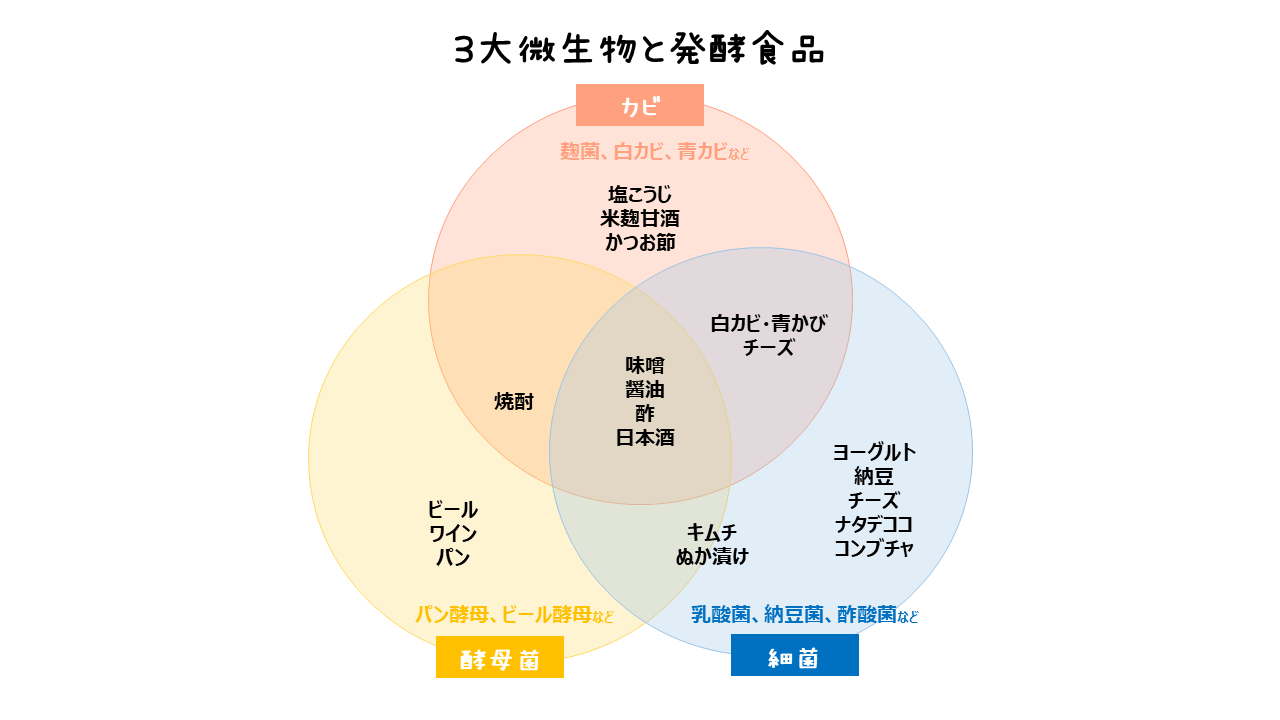

発酵をする3大微生物は、「カビ」「酵母菌」「細菌」です。

=麹菌、白カビ、青カビなど

=菌糸を伸ばして増える。大きい。

=パン酵母、ビール酵母など

=分裂して増える分裂酵母と発芽して増える発芽酵母がある。大きい。

=乳酸菌、納豆菌、酢酸菌など

=分裂して増える。増え方が早い。小さい。

発酵食品は、それぞれ完成するまでに関わる発酵菌が違います。

例えば、日本に古くから伝わる味噌や醤油、日本酒などは、カビも酵母菌も細菌もすべての種類の菌が関わっている共同傑作です。

一方、塩こうじや米麹甘酒は麹菌だけいれば作ることができます。(とはいえ、乳酸菌は空気中にもたくさんいるので、知らぬ間に発酵食品ができるのを手伝ってくれている可能性は高いです)

乳酸菌が得意な乳酸発酵とは?

乳酸菌は、糖類をエサにエネルギーを作り、乳酸を作ります。

これを乳酸発酵と言います。

=乳酸菌が糖類をエサにエネルギーを作り、乳酸を作ること

=乳酸が増えるとPHが下がり酸性の環境を作る(雑菌は酸性が苦手なので腐りにくくなる)

乳酸菌はヒトの腸内細菌としても存在しますが、自然の中や食べ物の中にもたくさんいます。

乳酸発酵をしてバリアを作る工程がある食品は以下のとおりです。

発酵食品だけでなく、乳酸発酵はわたしたちの腸内でも起こっています。

乳酸菌やビフィズス菌が多い腸内では、乳酸がたくさん作られるので、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が住みやすい環境を作り、結果的に腸内環境を整えてくれます。

酵母菌が得意なアルコール発酵とは?

酵母菌は、糖類をエサにエネルギーを作り、アルコールや炭酸ガスを作ります。

これをアルコール発酵と言います。

=酵母菌が糖類をエサにエネルギーを作り、アルコールや炭酸ガスを作ること

=お酒造りではアルコールを使い、パン作りでは炭酸ガスを使ってパンを膨らませる

▲目次に戻る▲

発酵似ているけど違う?!糖化と熟成

発酵と似ているけど違うものに、「糖化」と「熟成」があります。

発酵と似ているもの➁ 熟成

一つずつ見ていきましょう。

発酵と似ているもの➀ 糖化

発酵と似ているものの1つ目は、糖化です。

糖化は、糖を作る作業のことを言います。

発酵をするための準備となる糖化が得意なのは、カビの一種である麹菌です。

麹菌は100種類以上の酵素を持っています。

酵素は、栄養素を分解する専用ハサミのようなもので、このうちの糖質分解酵素を使って、糖を作るのが糖化です。

プロテアーゼ=タンパク質をアミノ酸に分解する酵素

リパーゼ=脂肪をグリセリンと脂肪酸に分解する酵素

発酵と似ているもの➁ 熟成

発酵と似ているものの2つ目は、熟成です。

熟成は、生きものが死んだ後に自分が体内に持っている酵素を使って、自分の体を分解していくことを言います。

これを自己消化と言います。

=生きものが死んだ後に自分が体内に持っている酵素を使って、自分の体を分解していくこと

=イカの塩辛や熟成肉などは自分が持っているタンパク質分解酵素を使っておいしくなる良い例

通常、熟成をすすめようとすると雑菌が寄ってきて、おいしくなる前に腐ってしまうため、低温の状態を保ったり、乾燥させたりして雑菌を寄せ付けない環境を作ることが必要になる。

=乾燥させながら肉を熟成させていく方法

=低温(0~2度)、湿度(70~80%)を保ち、雑菌の寄り付きを防ぐ

発酵食品はどうやってできる?

人気の発酵食品がどうやってできているのか、発酵菌の活動を整理してみましょう。

仕組み➁ 納豆の場合

仕組み➂ 日本酒の場合

一つずつ見ていきましょう。

仕組み➀ ヨーグルトの場合

ヨーグルトは、乳酸菌の活動によって作られる発酵食品です。

ヨーグルト=以下の2種類の乳酸菌を使って乳酸発酵したもの

➀乳酸桿菌のブルガリア菌

➁乳酸球菌のサーモフィラス菌

=乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したもの

引用:乳及び乳製品の成分規格等に関する省令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000100052

一般的なヨーグルトの作り方は、以下のとおりです。

乳を加熱して雑菌が残らないように殺菌する

乳酸菌を加える

乳酸菌が活動的になる40℃前後を維持し、酸度が上がったら冷却して発酵を止める

仕組み➁ 納豆の場合

納豆は、納豆菌の活動によって作られる発酵食品です。

納豆にはヨーグルトのような国際食品規格(CODEXコーデックス)はありません。

しかし、農林水産省の発表(※2)によると、納豆や類似する大豆発酵食品を対象にした規格の策定作業が開始されたことが発表されています。

・日本の伝統的な大豆発酵食品

・蒸し大豆を納豆菌で発酵させたもので無塩

・攪拌(混ぜること)によって白濁し、特異の粘性物質が確認できるもの

全国納豆共同組合連合会による一般的な納豆の作り方(※3)は、以下のとおりです。

大豆を洗い、水に16~20時間浸す

圧力をかけて、120℃以上で煮る

納豆菌を加えた水をかける

容器に入れる

40℃の発酵室に15~20時間入れる

冷蔵庫で冷却・熟成する

仕組み➂ キムチの場合

キムチは、乳酸菌の活動によって作られる韓国生まれの発酵食品です。

本場の白菜キムチは、塩漬けにした白菜をヤンニョムと呼ばれる唐辛子ベースのタレにつけて作ります。

白菜についている植物性乳酸菌の発酵によって、ヤンニョムに含まれる糖やタンパク質が分解され、うま味成分となるアミノ酸やビタミンを作ります。

一般的なヤンニョムの材料は以下のとおりです。

アミの塩辛

イワシエキス

おろしにんにく

砂糖

日本のスーパーで市販されているキムチは、韓国の家庭で作られているキムチとは違い、発酵されていない「キムチ風漬物」が増えています。

唐辛子の味がする調味液につけただけのものも多いので、発酵食品のキムチが食べたいなら成分表をちゃんとチェックしてから買いましょう。

まとめ~発酵の仕組みをわかりやすく解説~

発酵菌がいないと発酵食品は絶対に作れません。

発酵をする3大微生物は、「カビ」「酵母菌」「細菌」です。

カビ

=麹菌、白カビ、青カビなど

=菌糸を伸ばして増える。大きい。

酵母菌

=パン酵母、ビール酵母など

=分裂して増える分裂酵母と発芽して増える発芽酵母がある。大きい。

細菌

=乳酸菌、納豆菌、酢酸菌など

=分裂して増える。増え方が早い。小さい。

発酵食品は、乳酸菌が得意な乳酸発酵や酵母菌が得意なアルコール発酵によってできています。

乳酸発酵

=乳酸菌が糖類をエサにエネルギーを作り、乳酸を作ること

=乳酸が増えるとPHが下がり酸性の環境を作る(雑菌は酸性が苦手なので腐りにくくなる)

アルコール発酵

=酵母菌が糖類をエサにエネルギーを作り、アルコールや炭酸ガスを作ること

=お酒造りではアルコールを使い、パン作りでは炭酸ガスを使ってパンを膨らませる

また、発酵と似ているけど違う、糖化や熟成も食品をおいしくしてくれる技術のひとつ。

参考にしてみてね。

発酵の仲間づくりやお仕事をするなら「発酵資格講座」

少し本気で発酵や腸活に取り組みたくなった方向けに、発酵ろまんでは、発酵ライフ推進協会とのコラボにて、発酵資格講座「発酵ライフアンバサダー」「発酵ライフアドバイザー」をご提供しています。

発酵ライフ推進協会で、通信校のコンテンツプロデュースを担当しています。

・発酵を本格的に学びたい

・発酵仲間を作りたい

・発酵をお仕事&副業にしたい

・発酵を広める社会貢献活動がしたい

こんな方はぜひ、発酵資格講座のご受講をご検討ください。

オンラインで時間や場所を選ばない通信講座なのに、今後の活動につながるサポートが満載なのは、発酵ライフ推進協会のオンライン校だけ!

\仕事に繋がる無料サポートもたくさん(*´ω`*)/

有資格者だけの限定勉強会を定期的に開催!ずーっとマニアックな発酵が学べます。

発酵食が好きだけど、教えたり、伝えたりしたいかどうかはまだわかんないな~

学んでいるうちに伝える活動がしたいな~と思ったら、その時に講師養成講座を無料で受けられます。アシスタント体験制度で実務も体験できるから、いったん体験してみるっていうのもおもしろいよ。

\無料講師講座などサポートいっぱい(*´ω`*)/

参考文献

(※1)乳及び乳製品の成分規格等に関する省令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000100052

(※2)農林水産省 納豆及び類似の大豆発酵食品のコーデックスアジア地域規格策定作業が始まります

https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/seizo/201110.html

(※3)全国納豆共同組合連合会 納豆連

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000201295.pdf